入冬后天冷渐冷,很多人开始:怕风,怕冷,手脚冰凉,动不动就打喷嚏,流鼻涕,拉肚子。

中医认为,这是阳虚了。阳气是我们身体一条很重要的防线,阳气越充足,身体越强壮;阳气不足,体质会下降,不管大小还是小孩都容易生病。

下周就要迎来降温,寒冬降至,因此从现在开始,要少吃破阳的食物,少做毁阳气的事,尤其是下面这些!

不吃或少吃这些破阳食物!

勿吃生冷寒凉食物。包括冷饮、凉茶等。再者,每天大量喝水,殊不知水为阴寒,若机体阳虚,则无法蒸腾运化水液,大量喝水反倒形成“水饮”、“痰湿”等病理产物堆积在组织间隙,加重阳虚。

勿过多食用水果。尤其是反季水果。大多数水果属性偏寒凉。饮食健康首先要顺应自然规律,吃应季的食物。

勿过度节食减肥。脾胃为人体后天之本,过度节食减肥,容易引起脾胃中气不足,进而影响人体阳气的化生。

勿滥用抗生素/清热解毒类中药。这类药物都属于苦寒性质,只适合阳证、实证、热证的体质,中医治病更注重“三分治七分养”,滥用苦寒容易攻伐阳气,致阳气不足,体质会逐渐变得虚弱。

停止做这4件伤阳气的事儿!

勿熬夜。很多人超过晚上11点才睡觉,该休养的时候却还在耗散精气,阳气会逐渐虚损。高质量的睡眠是补充阳气的重要方式。中医认为夜间正常睡眠为“阳入于阴”,若长期失眠易醒,多半为“阳不入阴”。

勿过早裸露脚踝。冬天最后不要穿露膝盖穿短裙,露脚踝,露肚脐,露腰背,追求美丽冻人,却不知元阳的亏损正在悄悄发生。

勿长期处在阴暗湿冷的环境中。有人的工作、生活,受限于环境条件,长期不见阳光,应注重做好自身保暖。

勿久坐不动。现代人长期坐在办公室,缺乏锻炼,不见阳光,极易造成体内阳气不足。现代医学理解为血液循环变差,中医解释为气滞血瘀。

勿长期大量出汗。很多人白天忙于工作,只能晚上去锻炼,跑步健身大汗淋漓,认为这样就能弥补白天运动的不足,但根据“子午流注”理论,戌时 (19点至21点)为心包经当令,此时“阴气渐盛、阳气将尽”,如果再做剧烈运动,就是耗尽身体最后的一份阳气。

5个简单易行的方法

帮你补养阳气

1、晒太阳

冬季里可以在上午适度晒太阳,可以晒头顶,中医认为“头为诸阳之首”,是所有阳气汇聚的地方,凡五脏精华之血、六腑清阳之气,皆汇于头部,所以建议大家晒太阳驱寒时不妨重点晒晒头顶。

2、常泡脚。晚上热水泡脚。寒从脚底生,用热水泡脚,既祛除全身的寒气,又解乏,使全身舒缓放松,有利于睡眠。

3、适当运动

动则生阳,意指通过适量的身体活动,能够促进体内阳气的生成与流通。适量的运动,如散步、慢跑、太极、瑜伽等,不仅能增强体质,提高免疫力,还能促进气血循环,使人体阳气充沛,精神饱满。建议早晨或傍晚运动避免避免大汗淋漓。

4、合理饮食

阳虚和脾胃虚寒的人可以在每天晨起选择生饮用一杯生姜红糖水,不仅能驱寒,还有助于阳气升发。

生姜红糖水的做法也很简单,姜洗净切碎(去不去皮皆可),置入锅中,放入适量的水与红糖一起煮。先用猛火烧开,然后再用慢火煲半小时左右。煮好后趁热喝即可。

平时工作忙,没时间煮茶的朋友,可以选择李良济的红枣老姜汤,撕开冲泡即可,简单又方便。(阴虚的人不建议喝哦)

5、艾灸调养

时常艾灸腹部的神阙、中极、关元、气海等穴位,腰背部督脉的穴位。

这里建议您平时家里多备点艾条艾柱,定期灸一灸,不仅能舒缓疲惫身心,还有助于健康。推荐您提前选购李良济的蕲艾柱或蕲艾条,在平时或周末,用艾灸温阳驱寒,好好养一养自己和家人。

下周苏州就会迎来大降温,最低温将降至2℃,气温越低阳虚、体质弱的人,尤其是亚健康的人就越难熬,此时适当进补很有必要!

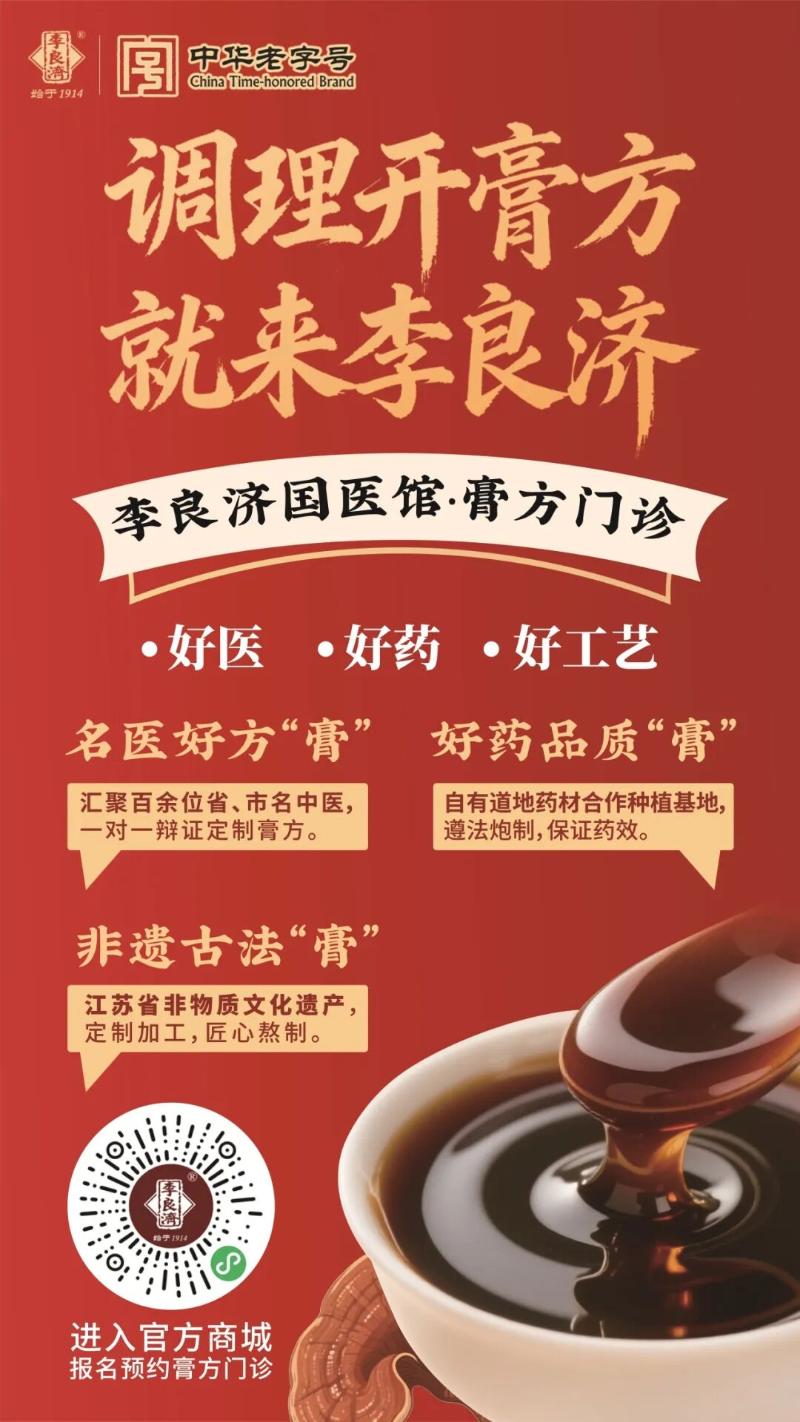

老苏州人一直都有秋冬膏方进补的习俗,一剂定制膏方,不仅可以调理体质、扶正补虚,还可以抗衰延年、防病治病!

膏方不仅适合中老年人调养,也适合有慢性病、术后的调养!女性朋友、体质偏颇人群以及亚健康的年轻人也都可以采用膏方来滋补调养!

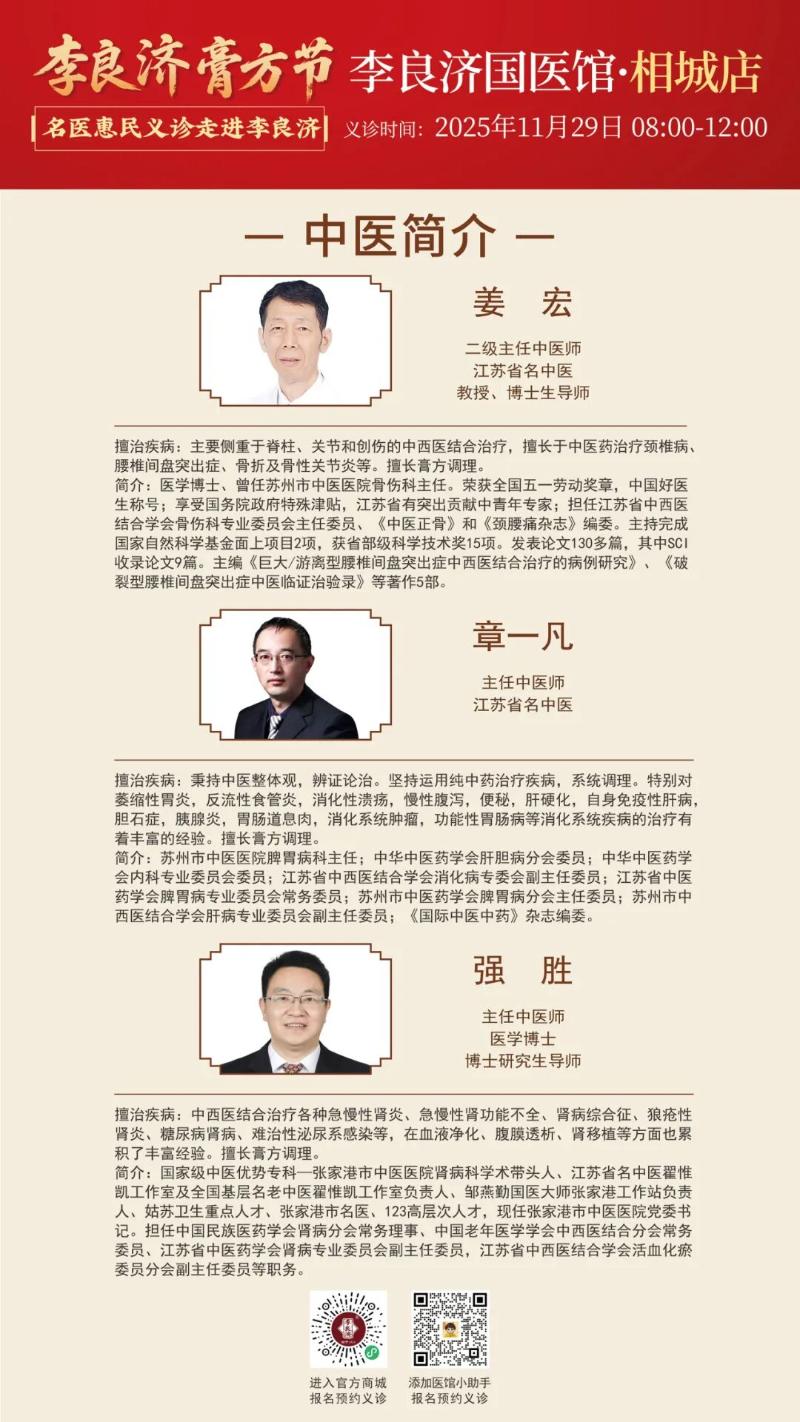

11月29日、30日,名医专家惠民义诊将走进李良济相城店和园区店!

多位省级名医和资深中医专家,现场为市民朋友们望闻问切,根据体质开具调理膏方,让你个性化进补!

来的都有哪些医生呢,可以点击下方图片查看预约~

如果您想在最近就来李良济开膏方,也可以直接来到李良济门店!

李良济嵩山店、何山店、苏锦店、月光码头店、相城店、吴江店这6家医馆均开放膏方门诊,每天都有名中医坐诊,为您私人定制一剂膏方,开启冬令治病防病、滋补养生之旅。

如果今年您也想通过膏方滋养调理身体,但又没备好膏方,现在就点击上方预约名医,来李良济让中医望闻问切辨证之后,开一剂治病防病的滋补膏方吧!